目次

“ヘビ”たちの落とし物

以前、「お坊さんの頭はどうしてツルツルにしているの?」と聞かれて、これは「“ヘビ”たちの痕跡」のひとつと答えました。

そこでは仏陀の出生の秘密から始まって、彼のスキンヘッドと蛇との関係まで発展し、めぐりめぐってエロヒムの“ヘビ”に行き着いてしまうのですが、見方によってはこれは「風がふけば桶屋がもうかる」ふうなオチがつく展開にもなるわけです。

つまり、これではどうも“こじつけ”と思われる向きもあるのではないかといった勝手な心配から、それなら充分に納得いただくためにもう少し“ヘビ”たちを知っていただこうといったのがこのコーナーです。

“ヘビ”の系譜

古い仏典のなかに、弟子が仏陀を讃える次のような詩がある。 「仏陀よ。あなたはナーガの名をもち、もろもろの奇跡を行う者のうちの七人の聖者の一人であります。

古い仏典のなかに、弟子が仏陀を讃える次のような詩がある。 「仏陀よ。あなたはナーガの名をもち、もろもろの奇跡を行う者のうちの七人の聖者の一人であります。

大雲のように在りまして、弟子たちに、あなたは真理の雨を降らすのです」(『長老の詩』1240)。

「両足をもつ者の最上者よ。この神の中の神をわたくしは礼拝します。わたくしはあなたの子として生まれ、大勇者にしてナーガの正系なるナーガを礼拝します」(『長老の詩』1279)。

ナーガnaga,インドでは古くから「蛇」のことをこのように言うのである。 一般的にはコブラのことを指すのであるが、「龍」もまたナーガと呼ぶのである。

ここで仏陀は、弟子に正系なるナーガと呼ばれている。 仏陀が蛇の名前で呼ばれていたのはとても不思議な印象を与えるのだが、なぜ彼はナーガ・蛇などと言われたのであろうか?

これについての答えを探す前に、はるか太古の昔に起こったひとつの物語を思い出していただきたい。

これについての答えを探す前に、はるか太古の昔に起こったひとつの物語を思い出していただきたい。

仏教の揺るぎない基本理念にもなっている、あの大いなる“慈悲と救済”の物語である。

これは最も古い時代に人類の記憶に刻みこまれた、永遠に忘れることのできない最も美しい話である。 「ルシファーと“ヘビ”は、彼らの素晴らしい創造物である人間を我が子のように愛し、 自分たちの生命をも省みず、大異変から人類たちを救済した」(邦題『真実を告げる書』ラエル著 。

話は一万三千年くらい前にさかのぼる。当初から、地上での生命創造にたずさわっていた“ヘビ”たちは、新しく創造された人間の秘められた能力とその可能性に対して大いに信頼を寄せ、しかもしだいに人間たちを我が子のように慈しむようになった。

そして更に、彼らの惑星政府から厳禁されていた真実を人間たちに教えて、ゆくゆくは彼らを自分たちのような科学者にしようと思ったのである。

ここでいう「真実」とは、人間にとってまさに「光」そのものをあらわしているわけである。

そして最も素晴らしい光とは地上の無知という闇を照らす知恵、つまり科学知識を意味することであって、人間にとってルシファーはその名前の語源が示す通り、「光を運ぶ人」とよぶには最もふさわしい人物であるといえよう。

しかし、惑星政府によって“ヘビ”は、当初から創造物(人間)に対して創造主、つまり「神」であるといった関係を強いられていたわけである。

したがって、無知な原始人にとって、「光」は『天空からやってくる神々』からそそがれるものに違いなく、彼らには全く理解できない“神々の知恵の技”は、まさに奇跡としか思えないわけで、誰もがそこに神聖なるものを見いだしたに違いない。

例えば、古代エジプトの太陽神・ラー、日本の天照大神などの神々を引き合いにだすまでもなく、光輝くものは天にあり、神は常に光としての象徴を負ってきたのである。

それは、最古の文明として知られるシュメールの絵文字をみても、「神」を意味するものは星や太陽が輝いている様子をそのままに、「光」を絵にしていることからもわかる。

また、《漢字のルーツである中国の甲骨文字以前の古い「光明・神聖」をあらわす「明」の字の原形になったその元々の形をみても、光が輝きまわっている形をしているということ》(林巳奈夫博士)からも窺い知ることができる。

事実、インド・ヨーロッパ語のdivは「光輝く」を意味し、この語からラテン語のDeusデウス、ギリシャ語のZeusゼウス、古代アイルランド語のDiaディア、そしてサンスクリット語のDevaデーヴァといった「神・神聖」をあらわす言葉がうまれたわけである。

「神」といえば、もっと生々しく直接的な説(吉野裕子博士)があって、それは日本語の「神・カミ」のルーツをしめす非常に興味深いものである。それによると、蛇・ヘビの古語は「カカ」でその原語は「カ」(「カカ」は「カ」の畳語・じょうご)ということである。

そして「神・カミ」の古形は「カム」であり、「身・ミ」の古形は「ム」であるので、簡単な図式にすると神・カム=蛇・カム=蛇身・カミ=神・カミというわけである。そこで、ここに「光を運ぶ人・ルシファーと“ヘビ”」をあててみると、「ルシファーと“ヘビ”」=光=神=蛇の図式が成り立つわけで、この前後の関係は我々を十分納得させるものである。

さて前述のように「当初はエロヒムの創造物である人間に対して、“ヘビ”たちは神のように振舞うことを義務づけられていた」わけである。

さて前述のように「当初はエロヒムの創造物である人間に対して、“ヘビ”たちは神のように振舞うことを義務づけられていた」わけである。

「あなたは園のどの木からでも、心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木(科学知識)からは取って食べてはならない(『聖書』創世記第三章)と。

ところが、“ヘビ”は言った「蛇は女に言った・・・園の中央にある木の実について・・・それを食べるとあなたがたの目が開け、神のようになることをエロヒムは知っておられるのです」(『聖書』同)と。

このように、「彼らはついに自分たち、つまりエロヒムというのは神でも何でもなく、同じ人間であることを明かし、禁断の木の実=科学知識を与えた」わけだから、当然彼らは惑星政府と対立することになり、しまいには地球へと追放されるのである。

「ヤーウェは蛇にいわれた、おまえは最ものろわれる。地上をはいまわらねばならない」(『聖書』創世記第三章十四)。

“ヘビ”の子供たち ─

さて、ついにルシファーと“ヘビ”は地球へと追放されることになった。 「人が地のおもてに増えはじめて、彼らに娘たちが生まれると、その時エロヒムの子たちは人の娘たちを見て、その器量の良いことに気づくようになった。

そして彼らは自分たち のために妻を、すべて自分の選ぶところの者をめとっていった」(『聖書』第六章一、二)。 追放された創造者“ヘビ”たちは自分たちの姿に似せて創造した人間の娘たちと関係して、優秀な子供たちを生ませることができたのである。

そこには神の仮面をつけた創造者たちの姿はなく、人間たちと無邪気に戯れる彼らのごく人間的な側面を彷彿とさせる。 たしかに自分たちの創造物である人間とのあいだに子供をもうけ、自分たち“ヘビ”の遺伝子を直接受け継いだ子孫が活躍する姿を見るのはとても素晴らしいことであったのかもしれない。

一方、エロヒムの惑星では、これは危険きわまりないことであった。 地球の科学がめざましく進歩したのである。そこで惑星政府は、人間たちがあまりにも暴力的であって、存在するに値しないということで、ついに地球上の全生命の破壊を決定するのである。

同じころ、“ヘビ”たちは恩赦によっていったん彼らの惑星に帰るのを許されるのだが、人間のなかにも非暴力でそれどころか愛情と慈しみに満ちた人のいることを知っている彼らにとっては、その決定はまったく容認できるものではなかった。

そこで彼らはノアに宇宙船を造らせ、ノアをはじめいくらかの人間と動物の遺伝子コードを採取して、破壊による大異変に備えたのであった。 これらの作業は期間内に行われ、大洪水がおさまった後(『真実を告げる書』参照)・・・・“ヘビ”たちによって、“ヘビ”の子供たちはふたたび地球に移植されたわけである。

少なくとも五千年前に生きていた古代の諸民族は、ほとんど例外なく彼らの祖神として“蛇”を信仰していたということが良識ある研究者たちによって報告されている。

爬虫類の蛇が人間の祖神であったということがどういう事かというと、我々は蛇の子孫だということである! そもそも蛇が神として崇拝され、そのうえ蛇が人間の祖先であるというのは、はたしてどういうことなのであろうか?・・。

聖書をはじめ神話や伝説のなかでは、蛇といったキャラクターがいろんな場面で大切な役割を演じているのであるが、その蛇というのは実は「エロヒムのなかの科学者グループのニックネーム“ヘビ”」に由来しているということだったわけである。

それでは、なぜ“ヘビ”ではなくて“蛇”なのかというと、人間がまったく原始状態に落ち込み、自分たちを創造した者つまり“ヘビ”たちのことを忘れてしまったというのが第一の原因になるのであろう。

しかし、“ヘビ”の大いなる真実は失われてはいても、彼らについての古人の記憶力、そして愛すべき無知とイマジネーションのおかげで“ヘビ”は“蛇”として生きてこれたのである。

そこで再び“ヘビ”の真実を述べると、「人間の創造者であった“ヘビ”は、当初彼らの惑星政府から“神”であることを強いられていたにもかかわらず、

そこで再び“ヘビ”の真実を述べると、「人間の創造者であった“ヘビ”は、当初彼らの惑星政府から“神”であることを強いられていたにもかかわらず、

本当は自分たちも同じ人間であるということを明かし、そしてその人間たちと交わり子孫をつくり科学知識を授けた」わけである。

つまり、「人間にとって創造者“ヘビ”は、ある時は神であったし、また祖でもあった」ということになるわけである。

それゆえに、“ヘビ”の真実は欠落しているにもかかわらず、彼らの象徴である爬虫類の蛇が大いに崇拝され、人間の祖先神になりえたというわけなのである。

しかも「“ヘビ”たちは我が子・人間を慈しむがゆえに、彼らの惑星政府に背いて、人間たちを地球破壊計画から救った」わけで、彼らは人間を創造し人間に真実と科学知識という光をもたらした神々というだけではなく、それに加えて《慈悲と救済といった神々の大いなる特質》をも付与されることになるわけである。

特筆すべきは、これらの出来事にあらわれた“慈悲と救済”といった性格は、人類にとってまさに「ルシファーと“ヘビ”=神々」の原初的イメージそのものであり、後世における“ヘビ”の系譜を持つ者たちの明らかな証となるものである。

そして、その精神は見事に「ナーガ(蛇・龍)の正系なるナーガ」と呼ばれた預言者仏陀に継承されているのである。 ヒンドゥ教のシヴァ(慈悲深き者)神、それに仏教の“慈悲と救済”のシンボルである観自在菩薩といった東洋の主だった宗教を代表する神仏や菩薩のルーツはここにあるといえよう。

“ヘビ”の子供たち ― 中国編

大洪水のあと「“ヘビ”によって人間は再び地球に移植され、それぞれの動物たちも宇宙船に保存されていた細胞から再び創造され・・・・」、それから地上の諸民族が分かれていったのである。

東洋において、古代日本は蛇信仰のメッカであったということがよく知られているが、中国もそれに劣らず蛇に関しては、とても興味深い神話・伝説が数多く残されていて、さすがにドラゴン・龍の国というだけのことはある。

東洋において、古代日本は蛇信仰のメッカであったということがよく知られているが、中国もそれに劣らず蛇に関しては、とても興味深い神話・伝説が数多く残されていて、さすがにドラゴン・龍の国というだけのことはある。

龍というと、中国四千年における歴代の皇帝たちは自ら龍の子孫、あるいは龍の化身として、彼らのシンボルである龍の絵柄をあらゆる物に刻み描いて、自分たちの血筋を誇示してきたのである。

もし我々が中国風をイメージすると、ひとつやふたつ龍の図案が描かれた衣服や調度品などが思い浮かぶのではないだろうか。 しかも龍は人々の記憶のなかだけに生きている架空の動物というわけではないのである。

現在でも例えば1980年代に大ヒットした『龍的伝人(我は龍の子)』の歌詞「我ら中国に住む人は、龍の子として誇りをもっている・・♪・・」があらわすように、いまだにその龍眼の輝きは失われていないようである。

それどころか、世界中に散在する中国人の精神的なささえになっているシンボルはまさに“龍・ドラゴン”であり、彼らは龍をひとつの絆にして中国人としての連帯意識を保っているのである。

時代は変わってもあいかわらず「自分たちは龍の子孫」であるという自覚をもった――あるいは一種の宗教感覚のようなものかもしれないが――そのような人々が大勢いるというのはとても不思議な印象を与える。

しかし反面それは筆者にとっては、また特別な興味をいだかせるのである。 というのも、彼らのルーツをたどっていくと、確かに一対の人間の始祖に行きつくのである。

男の名前は伏犠・ふっぎ、女の名前は女媧・じょか。

中国の数ある神話・伝説は、伏犠と女媧という兄妹がいて、彼らは大洪水のあと夫婦になって子供をつくり、その末裔がいまの中国人であることを伝えている。

彼らについては、中国国内から台湾・インドに及ぶ多くの民族が所有する伝説を比較分類したもの(『中国の神話』聞一多)があって、これが我々にとても興味深い情報を提供してくれる。

その中での中心的なモチーフはすべて、洪水が起こったとき兄妹(あるいは姉弟)二人だけが助かり、後に夫婦となり遂には人間の始祖になったという設定になっているのである。

これは世界中に残っている大洪水にまつわる神話のなかでは、ひとつの兄妹配偶兼洪水遺民型の人間起源説話といえるものであるが、驚くことには二人はかつて兄妹であったこと、

また夫婦になること、大洪水そして人間創造のそれぞれのテーマが何の矛盾も無くひとつの物語としてまとまっていて、ごく最近まで各民族に伝承されてきたということである。

物語のなかで、大洪水の原因のほとんどは雷が起こすことになっていて、その洪水を避けるために何かある物の中に避難するのだが、またそれがおもしろいのである。

「神人が子を連れて鉄の釜に乗り、天の門までただよっていく(『徭人故事』)」といった、まさに宇宙船かロケットを露骨にイメージさせられるのもあるが、避水のために多くでてくる乗り物はおもしろいことに自然物、

例えばきゅうり、かぼちゃ、うり、ひょうたんが全部で五十例のうち六割を占め、他は木の船、うす、木桶などである。「兄妹は瓜に入って、天まで浮かびただよっていく(『苗族』)、「ひょうたんに入って水を避ける(『栗粟故事』)。

このきゅうりやかぼちゃが避水の乗り物にされたというのはそれなりの理由もあって、洪水の後に一対の男女は子供をもうけるのだが、その子供というのは実際の人間としてではなく、「種や卵」として生まれてくるといった話の筋書きにも大いに関係があるのではないかと思われる。

特にこれらは、実のなかに「種」が非常に多い植物が目立つ。 例えば「かぼちゃを産み、それを割って種をとり、蒔くと人に変わる(東京蛮族)。

特にこれらは、実のなかに「種」が非常に多い植物が目立つ。 例えば「かぼちゃを産み、それを割って種をとり、蒔くと人に変わる(東京蛮族)。

「子を産むが卵のようで、それを細かく切ると人に変わる(『苗人故事』)」といったように「種」という表現からあとで「人に変わる」というものは「あらかじめ生命の種である遺伝子を保存しておいて、あとでそれをもとに再び人間を創造する」といったイメージと結びつく。

それに「卵で産まれる」といった象徴的な表現は、産まれてくる子供は人間ではなくてあたかも“蛇(蛇は卵生)”として産まれてくることをほのめかしているようにも受け取れないだろうか。

そこで、大洪水から逃れた伝説の一組の男女は、多くの古い文献(『易』・『楚辞』・『礼記』)に出てくる伏犠と女媧であるということなのであるが、この二人は上記の諸書の中では人面蛇(龍)身として描かれているのである。

しかも近年、中国北西部トルファンの古墳から出土した帛画(布に描かれた絵)や石刻類に描かれている人面蛇身の二人、つまり下半身蛇の姿をして二本の尾をからませている男女(写真上参照)というのも、まさにその伏犠と女媧なのである。

これを神話的に表現すると「この男女二人の蛇は大洪水を逃れ、天の裂け目をつくろって平和をもたらし、子孫を残して栄え中国人の祖になった」というわけである。

“ヘビ”の子供たち ― 日本編

宗教・religionとは「創造者と創造物との関係・絆」を教えるものならば、我々の歴史はまさに“ヘビ”と人間との関係をあらわすものであるといっても過言ではないであろう。

それはかつての人間の創造者“ヘビ”が神であったこともあるし、実際に我々の祖であるということもそうだが、また皮肉にもその祖神が“ヘビ”から“蛇・龍”に変換され、その蛇や龍が人間の祖神として崇拝され、いまだに我々の風俗習慣や宗教のなかにもその名ごりが少なからずあるということにおいても・・・・。

日本語では、そもそも神・カミは蛇身・カミであったというひとつの関係はすでに述べた。

日本語では、そもそも神・カミは蛇身・カミであったというひとつの関係はすでに述べた。

それに加えて、原始日本の祭りは、祖神である蛇とこれを祀る女性の蛇巫・へびふ(神蛇に仕える巫女)を中心に行われていたということが報告されている。

これについては、吉野裕子博士の良識と深い洞察による注目すべき研究があるので、そのいくつかを取りあげながら述べることにする。 原始日本の祭りの最も重要な意義というのは、第一に「女性の蛇巫(巫女)が神蛇と性的に交わるということ」。

第二に「その蛇巫が神蛇を産むこと」。 そして第三は「蛇を飼養し、これを祀ること」。この三点になるのであるが、実際の祭りのセレモニーのなかでは第一義と第二義は生理的にもまず不可能であるために、その形態をまねたり代用物を用いたりしてこの宗教的儀式にいかされたと思われるのである。

しかしこの一連の神事をイメージすると、蛇と巫女がからみあった(縄文時代中期「頭にマムシをのせた土偶」長野県藤内遺跡出土・写真参照)多少芝居じみたパフォーマンスがそれを彷彿とさせるのもさることながら、

「人間が神である蛇と交わり、蛇の子供を産むといった神聖なるセレモニー」は、「地上に追放された“ヘビ”は自分たちの姿に似せて創造した人間の娘たちと関係して優秀なる子供たちを産ませた・・・・」といった最もセンセーショナルな歴史的事実をあたかも舞台の上で再現しているかのようである。

このような“ヘビ”と人間との関係を物語る伝承が、原始宗教の祭りの形態のなかにまだ生々しく生きていたのである。

しかし時代が移るとともに、人間の知性の発達と蛇に対する嫌悪によるものなのか、しだいに熱狂的な宗教儀式は消えていくのである。

しかし時代が移るとともに、人間の知性の発達と蛇に対する嫌悪によるものなのか、しだいに熱狂的な宗教儀式は消えていくのである。

実際に縄文時代が終わるころには、人間が蛇を追いかけて殺そうとする絵(神戸市桜ヶ丘発見の銅鐸)が登場してくる。 つまり最初のころの絶対の信仰対象の蛇ではなく、蛇信仰は蛇の形状や生態に因んだ「象徴」といったあり方で存続することになるわけである。

しかもかつての「蛇の宗教儀礼」は失われつつも蛇信仰の情熱は祭り・神事の随所に顔を出し、日常にも幅広く入り込み日本の文化として人々の風俗・習慣に深くなじんでいくことになるのである。

それらの風習の多くは今日失われているが、それはかなりの分野にある。 そしてその全体的な特徴としては、祖神である蛇の特異な形と生態が古代の日本人の連想と象徴化の最大のモチーフになったのである。

その代表に「脱皮」というものがある。 脱皮は、文字どうり古いものを捨てて新しく生まれ変わるということであって、古人は蛇が常に脱皮を繰り返すのを見て驚きつつも、そこに神聖さと共に哲学的な意味をも見いだしたのであろう。

世界中で蛇は「新生と不死のシンボル」になっているのもうなずけるわけである。 哲学的な解釈でいうと例えば、日本神道などで行なう身を清めるための「禊・ミソギ」の儀式というのがある。

語源的にはミソギ=身削ぎで、そもそもこれには蛇の脱皮新生にそのルーツがあるというのだが、古い殻を脱ぎ捨てて新しく生まれ清まるといったイメージからするとこのミソギは理解できるものと思われる。

また宗教的な視点からみると「生まれる」ということについては、特に出産は大切な行事になる。

また宗教的な視点からみると「生まれる」ということについては、特に出産は大切な行事になる。

「蛇信仰において“蛇”は祖神であり、人間はヒトの形はしていても“蛇”として生まれる」わけであるから、たしかに母体は新生児にとってはヌケガラであって、出産は脱皮と同じ意味になるのである。

そして出産が“蛇の子供”を産むための大切な神事であるためには、もちろん蛇の体が必要であって、そこで古代人はトグロを巻く蛇をかたどる円錐形の小屋、いわゆる産屋(出産のための小屋)をお産の直前に建てる習慣(『古事記』)ができるわけである。

これは蛇の体内をイメージしたものと考えられる。このなかは擬似母体つまり擬似“蛇胎”であって、このなかで“蛇の子供”が産まれるのである。 この蛇のトグロを連想させる円錐形家屋として、古くはあの有名な縄文中期の円形竪穴住居がある。

この竪穴住居に似た土室を祭事に用いた長野県の諏訪大社に伝承されている『土室神事』は、ご神体の蛇を土室の中にこもらせる神事で、実際にこの行事は十二世紀まで続いていたのである。

古代日本人は祖神の“お姿”である円錐形の産屋の中で蛇として産まれ、そして人間の形をとりながら一生を送るわけなのであるが、宗教的な原理から言うと「生」と同じように「死」もまたとても大切な意味をもつわけである。

とくに古代の葬儀において最も重要なものに、「死者のため」に喪屋(死体を安置する小屋『神代紀』)を造るというものがある。 これは明らかに「生まれるため」の産屋に対置して考えられたのである。

要するに、誕生した新生児は祖神の姿ともいうべき産屋から出てきて蛇から人間への変身を遂げるわけであるから、死者もこんどは同じように擬似蛇胎(喪屋)のなかに一定期間こもって、仮の姿である人間から再び人間の本質である“蛇”にかえっていくのである。

つまり彼らにとっての「死」とは、自分の肉体をヌケガラに見立ててその死体から自分の本質である“蛇の魂”が「脱皮」することであり、まさに死は人間から蛇への変身としてとらえられていたのであろう。

さて、昔は正月になると歳神を迎えるために各部族で円錐形の「仮屋・カリヤ(グロともいう)」を造るといった風習があった。

さて、昔は正月になると歳神を迎えるために各部族で円錐形の「仮屋・カリヤ(グロともいう)」を造るといった風習があった。

それと共に正月には欠かせないものに「カガミもち」がある。 カガミもちの由来は蛇(カカ)の身(ミ)でカガミとなるわけで、大小の丸いもちを重ねた姿はまさにトグロを巻いた蛇そのものの造形であり、上からみると「蛇の目」の形にもなっているのである。

カガミといえば、「鏡」は蛇の目との相似(古代の鏡は円形・写真参照)からも「蛇目・カカメ」とよばれ、転訛して「カガミ」となって時代が移るにつれてこの「カガミは鏡」を意味すると同時に“蛇”そのものの意味になったのである。

また鏡もちにはシメ縄が巻かれる場合があって、このシメ縄というのはもともと雄雌の「蛇の交尾」の造形からきているのである。

神社には蛇に因んだものがとても多く、鏡は三種の神器のひとつとして大切に祀られ、とくにシメ縄は最も神聖視されて神社の一番目立つところに飾られている。

神社には蛇に因んだものがとても多く、鏡は三種の神器のひとつとして大切に祀られ、とくにシメ縄は最も神聖視されて神社の一番目立つところに飾られている。

神社のルーツは、このようにまさに蛇のセレモニーが行われた聖なる場所に由来していることを物語っている。

シメ縄は、一般の家庭でも正月には玄関先などに飾られる風習として残っていて、これは相撲の土俵つまり「蛇の目」とよばれる丸い輪のなかで横綱が土俵入りする時の化粧まわしの綱にも使われ、日本人にはとても馴染みが深いものである。

このようにして、日本人は昔から正月が近づいてくると床の間には人間の祖神である“蛇”の形をした鏡もちを置いて、歳神がくるのを待っていたものである。

いまもなお正月の初詣でには人々は神社に行って、「蛇の交歓図」をかたどった大きなシメ縄の下で、今年は幸福にめぐり会いますようにと手を合わせて神々に祈るのである。 この風景は日本の最も日本らしい風景でもある。

“ヘビ”の造形

世界中に散らばった人間たちは自分たちを創造し、破壊から救ってくれた人類の恩人“ヘビ”に感謝しながら働き、子孫を繁栄させていくことを約束するのであった。 しかし、時がたち人間は自分たちの創造者たちのことを忘れ、小石や偶像を崇拝するようなまったく原始的な状態に落ち込んでしまうのである。

人類史上最も古い神は“ヘビ”という名のエロヒムであり、そして最も強力な偶像あるいはトーテム(自分たちの祖とする特定の動植物信仰)は、その神であるところの彼らのニックネーム“ヘビ”が転訛した爬虫類の蛇であったという話はすでに述べた。

人類史上最も古い神は“ヘビ”という名のエロヒムであり、そして最も強力な偶像あるいはトーテム(自分たちの祖とする特定の動植物信仰)は、その神であるところの彼らのニックネーム“ヘビ”が転訛した爬虫類の蛇であったという話はすでに述べた。

ところが、「アハズの子ヒゼキヤが王になり、・・・彼はモーゼの造った銅の蛇を粉々に打ち砕いた。イスラエルの子らはひきつづきその蛇のために犠牲の煙を上がらせていたのである。

それは蛇の銅像と呼ばれていた」(『聖書』列王Ⅱ十八章)。 このようにイスラエルの民は、ありとあらゆる野蛮な民の偶像を破壊していくことになる。

この破壊のエネルギーは後世のユダヤ・キリスト・イスラムといった一神教の系譜のなかでも引き続き大いに発揮され、とくにヨーロッパ大陸においては、その“信仰の嵐”のなかで偶像の象徴である「蛇の像」は容赦なく打ち砕かれて、蛇信仰はしだいに失われていくようになるわけである。

にもかかわらず実際、原始人の愛すべき無知とイマジネーションが生んだ“ヘビ”の記念碑は、現在でも世界中の至るところに残っている。

それは世界各国の神話・伝説のなかに登場する蛇や龍として、またそれらは古代の遺跡やそこで発掘された出土品のなかにも見ることができる。

さらには各民族の風習・宗教といった広い領域におよぶわけで、このような状況からしても“ヘビ”はいかに長く我々の生活のなかに入り込んで、現在まで生き続けてきたかということがよく判るのではないかと思う。

かつてメソポタミアやトルコ・ギリシャ・イタリアなどの地中海周辺に開花した分明跡(ミノア文明B.C1700~、ギリシャ文明B.C600~、エトルリア文明B.C700~)から見つかった遺品のなかに、我々は往時の様子を垣間見ることができる。

それらは、当時の神祭のセレモニーに使用されたと思われる蛇が彫刻された土器や、生きた蛇を飼って入れておく容器だったりするわけである。

地中海のクレタ島で発見されたミノア文明期のものと思われる神像は、身体じゅうに蛇をまきつけている。

地中海のクレタ島で発見されたミノア文明期のものと思われる神像は、身体じゅうに蛇をまきつけている。

また両手に毒蛇をもって立つ土偶・写真は日本の縄文時代(長野県藤内遺跡出土)の頭上にマムシをのせた土偶を彷彿とさせる。

同じようにギリシャ本土のパルテノン神殿では、すそに蛇の頭をいっぱい付けた衣を着て神殿全体を見守っているかのように立っている女神アテネ像がとくに目を引くのである。

かつて原始日本において、神である蛇を祀り蛇の神託を受ける蛇巫・へびふの存在(『蛇』吉野裕子)があったように、この女神の造形も、おそらく古くから地中海周辺に居た巫女(蛇巫)の系譜がモチーフになったのであろう。

このことはまさにパルテノン神殿じたいが蛇の神殿であって、この場所で神祭が執り行われていたことを物語っているのである。

このように、“ヘビ”の痕跡は世界各地に見つけることができるわけであるが、メキシコ・ユカタン半島にある原始マヤ民族遺跡の「蛇の神殿」ほど素晴らしいものはないであろう。

これは謎の遺跡として世界的にも有名で、マヤ文明最大の遺跡「チチェン・イッツアのピラミッド」といわれるものである。

この蛇を祭神とするピラミッドをみると、建物の北面の階段下には蛇の頭の彫刻が置いてあって、そこの階段のところに年二回、春分と秋分の日に蛇の姿全体があらわれるといった、非常にミステリアスな仕掛けになっている。

エジプトのピラミッドと多少かたちが異なるこの神殿は1923年に発掘されたのであるが、一説(ルイス・アローチ)ではおよそ紀元前3000年前のものと推定されているのである。

チチェン・イッツアのピラミッドは四方の面に階段をもち、そのいずれも幅32歩、90段の階段があってその下方には手すりがついている。

そして91段目の下部に蛇の頭があり、その胴体は下から上へ昇っていってプラスマイナス17度の角度で東北に向いている。

春分と秋分(三月と九月)の夕暮れ時になると、太陽の光がピラミッドの隅々にあたり、北東の部分に光と陰が生じて、底辺から頂上にかけて七個の三角形が完全な形であらわれるわけである。

春分と秋分(三月と九月)の夕暮れ時になると、太陽の光がピラミッドの隅々にあたり、北東の部分に光と陰が生じて、底辺から頂上にかけて七個の三角形が完全な形であらわれるわけである。

つまりこの三角形が蛇の胴体になるわけで、その大蛇の頭から胴体にいたるすべての部分が光にあたってはっきりと見えるのである。

その時、蛇の大きな頭は太陽にむかって約十分間輝き、胴体の長さは34,18メートルになる。 そしてそのうちに、太陽は頭の部分から姿を消しはじめ、地平線に沈むにしたがって胴体の姿は無くなっていく。

最初、照りはじめてから最後の部分が消えて無くなるまで約三時間にも及ぶ、さながら光と陰の一大ページェント。 これは本当に素晴らしい光景で、天文学・数学などあらゆる科学の粋がこの年二回の“スネークショー”に結集されているのである。

5000年前の建造物ゆえに「蛇のピラミッド」は世界における唯一の奇跡といわれているが、これが“ヘビ”の痕跡であるとすると、これこそ彼らの高度な科学と芸術性によって裏づけされたものであり、まさに絶妙のユーモアとエスプリが発揮された最高の作品といえるのではないであろうか。

仏陀それは“ヘビ”の息子

ここに至るまで何枚かのページを費やして、我々人類がいまこうして存在している理由を述べたきた。

実際このような、無限に大きな生命体の細胞の一微粒子の中にある我々の存在も、“空”という永遠創造の循環のなかではほんの一瞬の結果にすぎないのであるが、

少なくとも我々がこのように生きながらえている直接的な原因というのは、他でもない大昔に我々のごく近くの惑星に住む、“慈悲深き創造者たち”の献身的な救済によるものであったのである。

その愛すべき隣人が、なによりも自分たちの遺伝子を受け継いだ“我が子”を心から愛したがゆえにである。 この偉大なる「慈悲と救済」の話は子々孫々に語り継がれてはきたが、しだいに人々からは忘れられてしまった。

そのような時、東洋のある所でひとりの男がこんなことを言い始めた。「わたしはナーガ・へびである!」と。

そのような時、東洋のある所でひとりの男がこんなことを言い始めた。「わたしはナーガ・へびである!」と。

仏陀によるナーガ宣言である。「仏陀よ、あなたはナーガの名をもち、あなたは弟子たちに真理の雨をふらすのです」(『長老の詩』1240)。

「両足をもつ者の最上者よ!この神のなかの神をわたしは礼拝します。わたしはあなたの子として生まれ、大勇者にしてナーガの正系なるナーガを礼拝します」(『長老の詩』1279)

このように最初期の仏教徒たちは、ナーガ(“ヘビ”)の栄光を讃え、ナーガの正しい系譜をもった仏陀には最大の敬意をあらわしたのであった。仏陀によって、再び“ヘビ”が蘇ったのである。

彼は“ヘビ”の栄光を取り戻し「創造者と創造物とのきずな」をふたたび結びつけた。 宗教religionの語源である「関係を再び結びつける」という意味からすると、まさに仏教は「“ヘビ”と我々とを結びつける」といった宗教の原点から出発しているのである。

そして仏教はキリスト教などと違って、創造主・神が入り込まない宗教といわれるのであるが、実はそうではなくてこの二つの詩が示すように、当時の弟子などはれっきとした創造者、正確には“創造者たち”のことを仏陀をとおして認識していたに違いない。

しかし、我々が知る仏典のなかでは、ナーガと仏陀とを結び付けている箇所は、この二つの詩文と最古の仏典といわれる『スッタニパータ』に載っている数箇所くらいなものである。

しかも、現在はナーガと仏陀とを関連づけて研究した資料はほとんど無く、だいたい以下のようなものが通説となっている。 「ナーガという名称は、修行を完成した人に対して用いられたものであり・・・・」(中村元博士)、

「ナーガは仏陀時代の農耕民族の生活が投影されており、歴史的、社会的現象をあらわしている・・・・」(宮坂宥勝博士)。 八万四千あるという仏教の聖典のなかで、あるいはそれ以上ある関係資料のなかでもナーガに関して述べているものはこのくらいなのである。

またしても我々は“ヘビ”を見失ったのであろうか?いや、実はそうではなくて、見失ったというよりも華麗なる変身を遂げたといったほうが良いのかもしれない。

つまり、“ヘビ”そのもののニックネームの由来である爬虫類の“蛇”のイメージは一新され、そのかわり仏教が新たに開花した場所である中国において、“龍”になったのである。

「龍」とは古代人の愛すべき知性の欠如と豊かなイマジネーションが産んだ創造者“ヘビ”の最高の記念碑である。

「龍」とは古代人の愛すべき知性の欠如と豊かなイマジネーションが産んだ創造者“ヘビ”の最高の記念碑である。

龍は空想の産物ではあっても彼らのイメージのなかでは生き生きと存在しているのであり、それはトーテム(特定の動植物を自分たちの祖とする原始的な信仰)として存続していくことができるのである。

すでに古代の中国人は蛇をベースに、創造者“ヘビ”の一部を実にうまく合成させた“龍”という最も芸術的な作品を創作して、あたかも仏教のナーガ・蛇を心から歓迎するかのように、彼らの地に仏教を受け入れたのである。

確かに時代の傾向として、ヨーロッパでの蛇信仰はユダヤ・キリスト教といった一神教によって打ち砕かれ、仏教発祥の地インドでも古くからの蛇トーテムをもつ種族が解体され、新しい国家がつくられる過程で蛇信仰は没落していく。

日本でも、縄文時代までの土器には生き生きした蛇が描かれていたが、弥生時代に入ると逆に人間が蛇を追いかけ駆除しているような図柄(神戸市桜ヶ丘発見の銅鐸)が出てくるようになり、かつての蛇に対する畏敬の念と神聖さはすでに無くなっているのである。

これは、思うに毒蛇の毒に対する恐怖と嫌悪のイメージと平行した現象であり、爬虫類の蛇じたいが、すでに人々にとって好ましいものではなくなってきたことを示している。

それは、仏陀について書かれた伝記を見てもよくわかるのである。 伝記のなかの仏陀は神格化されるようになり、それにともない低俗化された爬虫類の蛇の姿は払拭され、そのかわり龍が随所に登場してくるようになる。

なかには、蛇がまるで別のものに変換された形跡が明らかにみられるものもある。仏陀の生母マーヤーが、仏陀入胎の時に見たといわれる夢についての伝説がそれである。

「マーヤー夫人は飾りをととのえられた王家用の寝床に入り寝に入ると、つぎのような夢をみた。

「マーヤー夫人は飾りをととのえられた王家用の寝床に入り寝に入ると、つぎのような夢をみた。

神々が彼女をその寝床と一緒に持ちあげてヒマラヤ山へ運び・・・・そして、人間の汚れを落とすために沐浴された。

・・すると高貴なナーガ(ここでは蛇ではなくて白象になっている)が雄たけびをあげて、マーヤーの右わきを開いて胎内に入られた(写真参照)・・」(『ジャータカ』)。

たしかに、仏陀が亡くなったあと蛇・ナーガの権威は失墜し、逆に仏陀が神格化されていく過程のなかで、ナーガを蛇よりも象(インドでは象もナーガという)にしたほうが都合がよかった理由もわかる。

しかし、「先祖からの蛇トーテムをもち、蛇信仰のナーガ族(コーリヤ種族)の血筋を引いたマーヤー」が、彼女の生涯で最も大切な場面、その仏陀の入胎を知らせる「夢のおつげ」の主人公が彼女の崇拝する神蛇ではなくて象であったということで、この神話をまったく不自然なものにしているのである。

案の定、後にこの神話に疑問をいだく人々もあらわれて、「仏陀が白象の形になって母なるマーヤーの母体のなかに入ったというのはどのような意味なのか、ほんとうに白象になったのかどうか」ということが問題になったという記事(『阿毘達磨倶舎論』)が残っているくらいなのである。

しかしこのような問題をよそに、仏陀の伝記(漢訳仏典:サンスクリット語の原点を中国の言語に訳した仏典)はナーガ・龍におおわれているのである。“ヘビ”一色といっても過言ではない。

仏陀入胎の時のナーガはもとより、仏陀の出産に際しては二龍王が産湯をつかわせ、悟りの場面ではムチャリンダ龍王があらわれて仏陀を保護するのである。

「そのときムチャリンダ龍王は、自分の龍宮から出てきて仏陀の身体を七重にトグロ巻きにして、その頭上に大きなあごで覆いをつくった・・仏陀に寒さがこないように、仏陀に暑さがこないように・・

天空に一片の雲もなく晴れわたったのを知って、仏陀の身体からトグロを解いて自分の姿をかくして“子供のすがた”をあらわして、合掌して仏陀に敬礼して仏陀の前に立った・・・・」(『ジャータカ』中村元訳)。

この記事は,仏陀がいわゆる“悟り”を開いた時の一場面である。「仏陀の悟り」の内容というのは、そもそも仏陀が創造者たちの「不死の惑星」において四十九日にわたって伝授された科学の奥義であったことは、第一章ですでに述べた。

この記事は,仏陀がいわゆる“悟り”を開いた時の一場面である。「仏陀の悟り」の内容というのは、そもそも仏陀が創造者たちの「不死の惑星」において四十九日にわたって伝授された科学の奥義であったことは、第一章ですでに述べた。

これはその時のもようを描写したものである。この場面に出てくる龍の名前がなぜムチャリンダになっているのか、『仏教の起源』のなかで宮坂宥勝博士はこのように述べている。

「この龍王であるムチャリンダの語のひとつに、サンスクリット語のmokkha,mutti,muttaなどの悟りの語源であるmucの音韻の一部が通じる意味で、ムチャリンダは仏陀の成道(悟り)を象徴している」

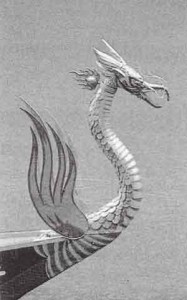

――これは重要な解釈だと思われる。 つまり仏陀に必要な科学的な訓練を施したのは龍王つまり“ヘビ”のリーダーであるルシファーがおおいに関わっているということを暗示しているようなものである(写真はムチャリンダ龍王に守られる仏陀。

関わっているという以上に、“ヘビ”たちのヴィジョンすべてが仏陀に移植されたといってもよいのではないだろうか。 このことは後で述べる『般若心経』のなかで明らかにされている。

因みに「子供のすがたをあらわして・・・・」などは創造者たちの体型(ラエル氏によるとエロヒムの身長は一メートル二十センチたらずであったらしい)からして、まさに推して知るべしである。

仏陀はまさにナーガとして生まれ、ナーガに保護されつつナーガとして生きたのである。

それを見習って彼の多くの弟子たちは、彼をナーガの正系なるナーガと讃え、 彼を地上に遣わした神のなかの神、偉大なるナーガ・“ヘビ”を礼拝し、 心から帰依したのである・・・・。

(アーカイブ・・2014年2月・3月の“ヘビ”もご覧ください。)